カテゴリー

-

最近の投稿

アーカイブ

メタ情報

月別アーカイブ: 2013年1月

七草の日……原ごちょう踊り/鬼火焚き

7日夕方、屋久島の各集落で年始恒例の鬼火焚き(おにびたき)が行われた。

7日夕方、屋久島の各集落で年始恒例の鬼火焚き(おにびたき)が行われた。

鬼火焚きは、正月用の飾りなどを集めて海岸や広場で焼く火祭りで、鬼(悪霊)を追い払い健康を祈願するという意味がこめられている。この日、原集落では鬼火焚きの前、原益救神社に古くから伝わる『原ごちょう踊り』(集落の大人と子供、20数名が踊る)を奉納し、その後歩いて、鉦(かね)や太鼓を鳴らしながら集落の港に移動。鬼火焚きで港海岸に集まった人たちにも踊りを披露した。本来、原ごちょう踊りは旧暦の6月15日の祇園大祭で、無病息災・五穀豊穣を祈願して原益救神社に奉納しているが、正月も特別に行っている。踊りが終わった後、竹やハマガシ(海岸の樫の木)で作った柱に、今年5歳になる(毎年5歳の子供)集落の子供5名が火入れをして鬼火焚きが始まった。燃え盛る炎の中に、予め用意していた「ハマガシの木と枝葉をかずらで小さく縛ったものを自分で入れ、火が付いたら引きずり出し、火が消えたそのハマガシを家に持ち帰り、玄関や勝手口に吊るすと一年間厄除けになるといわれている」。そのため、集まった人たちは次から次に、火に入れ、消えたものを持ち帰っていた。鬼火焚きは柱の先に鬼の顔を描いた絵を付けていて、それが燃えると縁起がいいとされている……が、…今年は燃えずに柱は引き倒されてしまった。「こまったもんだ!後で反省会っ!」と関係者は笑いながら嘆いていた。(みんなで焼酎を飲む、一つの口実的なもの)

鬼火焚きが終わると、集落の子供達や青年団の小グループが集落の家を一軒一軒周り、玄関先で縁起ものとして、無病息災・商売繁盛などの願いを込めた「祝いもうそう」(屋久島の全集落共通、歌詞は異なる)の唄を謡い、お礼にお金やお菓子をもらって帰るという、昔からの風習になっている「門回り」が行われ、七草の一日が終わる。

都会に出て、帰省している間に行われる一足早い成人式、消防団の出初式、鬼火焚き、それらの正月行事が終わると、屋久島の一年が始まるのです。

写真=7日、原集落港海岸

※お詫び……「祝いもうそう」は全集落共通と記しましたが、いくつかの集落は廃止しているようです。(後日記載)

パリは、時間の浪費がチケット代わりになる劇場……ロベール・ドアノー

パリは、時間の浪費がチケット代わりになる劇場だ。そして、私はいまだに待っている。 ロベール・ドアノー写真集 パリ・ドアノーより

パリは、時間の浪費がチケット代わりになる劇場だ。そして、私はいまだに待っている。 ロベール・ドアノー写真集 パリ・ドアノーより

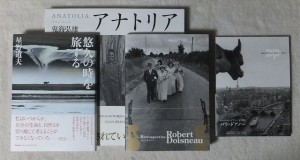

毎年冬になると、好きな作品と作家の写真集を買っている。2012年12月は、生誕100年を迎えたフランスのロベール・ドアノー「ロベール・ドアノー」「パリ・ドアノー」、星野道夫「悠久の時を旅する」、鬼海弘雄「アナトリア」の4冊を手に入れた。冬はわりと時間があり、ゆっくり観ることができる。冬以外でも、注目の写真家や好きな写真家の写真集が刊行されると、すぐに取り寄せている。すばらしい作品は、後世に残るといわれるように、ドアノーは「イメージの釣り人」として、「瞬間で消え去るイメージを捉えたいという欲望、あるいはもっと単純に、この世界に生きる喜び、またそこで起こる出来事を目撃できる喜びを刻印する方法として、私は写真を撮ってきたように思う」と写真集の中で言っている。時代は変わっても、出来事の瞬間を切り取る方法は昔も今も同じで、新しくなったのはその切り取る道具がデジタルカメラも使うようになったことぐらい。ドアノーがパリを切り取った瞬間、すなわち「タイミング」を観ることができ、人や物がモノクロで語りかけてくる作品は説得力がある。はたして自分の作品は後世に残るだろうか?。「写真集はまだですか?」と毎年聞かれるのだけれど、昨年に続きこの冬、写真セレクトは最終段階に入った。今年こそは12年の集大成として世に出したいと思っている。

森に包まれる

本格的な雨を覚悟して森に入ったが、時々小雨がぱらつく程度で、風はなく霧の森は優しく迎えてくれた。今日の目的は8ヶ月ぶりにあの巨大な屋久杉に合うこと。標高1200mまで上がっても、心配していた雪はまったく残っておらず、その杉は霧に包まれながら巨大なシルエットで立っていた。近寄って両手で抱くように杉を触り新年のあいさつをする。新年といっても木はわかるはずもなく、こちらが勝手に人間の慣習としてあいさつをしたまでのこと。ただ、植物は気温の変化で四季を感じ取れるのではないかと思う。落葉樹は秋に葉を落とし冬に備え、春になるとほぼ全ての植物は葉が新緑に変わり、一年の始まりを感じるのだと思う。巨大な屋久杉も寒さや暖かさを感じながら3000年もの間、ここに立っている。撮影が終わり、杉の前に立ちすくんでいた体は徐々に冷えてきて、木と一体になった感覚は、森に包みこまれたようで、嬉しくなった。

本格的な雨を覚悟して森に入ったが、時々小雨がぱらつく程度で、風はなく霧の森は優しく迎えてくれた。今日の目的は8ヶ月ぶりにあの巨大な屋久杉に合うこと。標高1200mまで上がっても、心配していた雪はまったく残っておらず、その杉は霧に包まれながら巨大なシルエットで立っていた。近寄って両手で抱くように杉を触り新年のあいさつをする。新年といっても木はわかるはずもなく、こちらが勝手に人間の慣習としてあいさつをしたまでのこと。ただ、植物は気温の変化で四季を感じ取れるのではないかと思う。落葉樹は秋に葉を落とし冬に備え、春になるとほぼ全ての植物は葉が新緑に変わり、一年の始まりを感じるのだと思う。巨大な屋久杉も寒さや暖かさを感じながら3000年もの間、ここに立っている。撮影が終わり、杉の前に立ちすくんでいた体は徐々に冷えてきて、木と一体になった感覚は、森に包みこまれたようで、嬉しくなった。

屋久島写真

屋久島写真